HACE un par de años, quien volvió a poner en el ojo público el fenómeno de la ‘maldición de los recursos’ o la llamada ‘paradoja de la abundancia’ –abordado hasta la saciedad por economistas e instituciones de la talla de Jeffrey Sachs y la Escuela de Gobierno de Harvard– fue un colombiano: el historiador Juan Manuel Cuevas. En un artículo publicado en El País de España, Cuevas ejemplifica el fenómeno en el hallazgo de 3,7 billones de metros cúbicos de gas natural en un yacimiento de Mozambique, país al que poco le ha servido esa riqueza para desarrollarse, y mucho menos sosteniblemente. La disparidad entre abundancia natural y desarrollo (o, en sus palabras, “deterioro de las políticas públicas”) se replica en el Congo con el coltán –entre otras fortunas–, en Sudáfrica con los diamantes, en Oriente Medio con el petróleo y en un sinfín de rincones del mal llamado ‘tercer mundo’.

Decía Cuevas en su texto que para combatir la famosa paradoja es de vital importancia informar insistentemente a la sociedad civil sobre sus recursos naturales y los servicios que estos le ofrecen. Pues si eso es así, entonces en Colombia deberíamos estar circulando mucha, muchísima más información sobre nuestro patrimonio natural, sus potenciales y sus riesgos, pues aquí ya no solamente percibimos, en ese universo, el tal “deterioro en las políticas públicas”. Esa línea se cruzó hace rato. Aquí de lo que debemos hablar hoy es de una ola de violencia contra ambientalistas. Porque más allá de las 18 amenazas –entre colectivas e individuales– recibidas directamente por funcionarios de Parques Naturales Nacionales y de las 253 registradas por Indepaz desde 2016 a líderes relacionados con el medioambiente, la ONG Británica Global Witness nos ubicó en el primer lugar de la lista de naciones más peligrosas para ellos, tras registrar 64 asesinatos en 2019 en nuestro territorio. Y en los últimos meses, aunque las cifras parecen ser menores, no se detuvieron los disparos: el más reciente en caer fue Gonzalo Cardona Molina, coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos, en el Valle del Cauca, quien se sumó a un combo de víctimas en el que han sobresalido Juana Perea (Chocó), Alejandro Llinás (Magdalena), Jaime Monge , Javier Parra (Meta) y Jorge Enrique Oramas (Valle del Cauca).

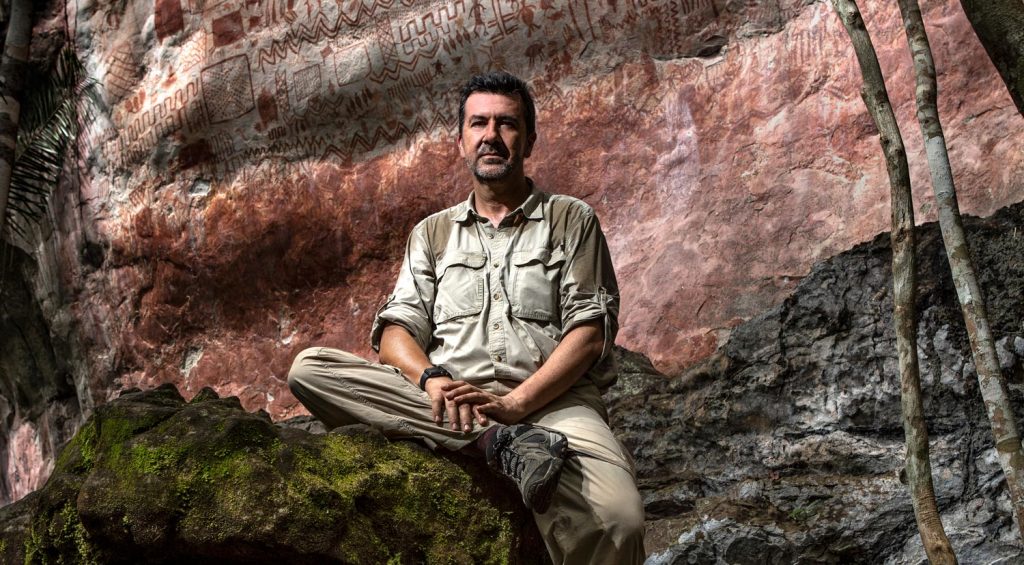

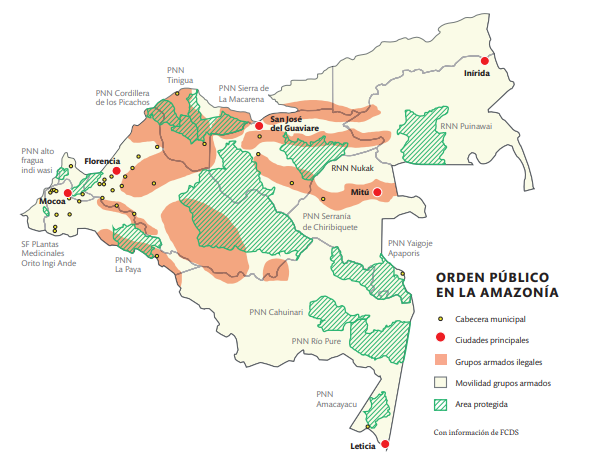

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que trabaja primordialmente en departamentos de la Amazonía colombiana y cuyo monitoreo independiente a la deforestación en el país ha sido clave, hay un tema de fondo que genera “un periodo de nuevas violencias” contra comunidades y defensores de los recursos naturales: el de la ocupación y apropiación ilegal e informal de las tierras. No en vano, 45 de los 64 asesinados registrados por Global Witness trabajaban en esa esfera.

Después de haber sobrevolado algunos territorios del sur del Meta, dijo estar sorprendido con la velocidad con la que las tierras que había visto quemadas hacía pocos meses ya tenían carreteras, ganado e incluso casas. ¿Quiénes tienen esa capacidad de inversión y ocupación tan rápida? Y ¿son los mismos que producen la violencia?

Desafortunadamente, mucha gente tiene esa capacidad. Y son grupos económicos fuertes, pero no todos están asociados, necesariamente, con grupos armados. Lo que hay que entender es que los violentos son como un mecanismo operativo, y a veces de seguridad, para consolidar esa apropiación, pero de fondo lo que hay es la extrema vulnerabilidad jurídica de la tierra en Colombia. Tierra pública, privada, de indígenas, campesinos, en áreas protegidas… no importa: la costumbre hizo ley y el acceso a la tierra es espontáneo y sin guía alguna del Estado.

¿O sea que los grupos armados son la punta de la lanza de la apropiación a la tierra, pero no la lanza entera?

Correcto. Es simplista decir que son solo ellos. Le nombro una sola de las capas del problema: las miles y miles de familias que buscan tierra y, con ello, oportunidades económicas. Están dispuestas a pasarlo mal para conseguirla: irse hasta la ‘quinta porra’, no tener seguridad (mucho menos seguridad social) y exponerse a enfermedades, lo que sea. Se trata de solo uno de los motores de la apropiación, pero no el principal.

¿Y entonces cuáles son los otros motores de ocupación y apropiación ilegal e informal de tierras?

Gente que tiene tierras pero quiere más porque sabe que eso consolida su poder territorial y político. Gente que busca una plusvalía importante, y también quienes tienen tres, cuatro, cinco mil cabezas de ganado y buscan fincas nuevas para ello o para sus cultivos. Los que llaman “inversionistas agropecuarios” y que son de gran calado. Porque vea: el crecimiento de la ganadería es directamente proporcional a la deforestación en las zonas donde más se tumba bosque. A su vez, los problemas de seguridad coinciden, en una buena parte, con zonas de alta deforestación. Por otro lado, en la región amazónica, el tema de los cultivos de coca tampoco es lo que más mueve la apropiación, pero obviamente que sí existe y está muy focalizado en territorios que no han podido superar esas economías ilegales porque sus condiciones económicas no han permitido otra cosa. Y un último –pero prominente– motor es la aparición exponencial de carreteras, que tampoco son un fin en sí mismas, sino un medio de consolidación de poder territorial.

¿Y dónde quedan los actores violentos en ese mapa?

No se puede decir que son únicamente la disidencia, los ganaderos o las bandas criminales: las zonas cambian muchísimo y los actores también. La clave –esa sí clara– es que estamos en un período creciente de nuevas violencias en el que esos actores que amenazan, expulsan y asesinan viven en un recambio constante porque aún sus territorialidades no están totalmente consolidadas. Por eso, hoy por hoy, los defensores del medioambiente no tienen ni idea qué se les va a aparecer ‘a la vuelta del río’. Esa impredictibilidad de los nuevos actores violentos, junto con la baja o nula capacidad del Estado de controlar sus territorios, es una mezcla terrible. Sobre todo para las comunidades que entran en altos niveles de ansiedad, de miedo, de no saber cómo moverse ni cómo hablar…

¿Cómo se palpa ese miedo en terreno?

Se suspenden actividades y proyectos, por ejemplo. O se piensa a quién hay que pedirle permiso para cada cosa, o se sopesa muy bien con quién, cuándo y cómo se entra a cualquier terreno. Se piensa qué se dice. Todo. Y para colmo, uno no sabe en qué momento hay operativos de seguridad. Como le digo: nunca se sabe qué hay al voltear la esquina.

Como no lo sabía Javier Francisco Parra, el funcionario de Cormacarena. Según entiendo, no estaba recientemente amenazado…

Exactamente.

¿Usted teme por su seguridad y la de la Fundación? ¿Han ajustado protocolos en ese sentido?

Por supuesto que tememos. Hay que andar con extremo sigilo y cuidado. Mire nomás los guardaparques: al pobre funcionario con su librito y un uniforme con un oso tejido, sencillamente, lo matan. Eso es como una fábula de Heidi tratando de sacar a una manada de lobos. El Estado no tiene la capacidad operativa ni jurídica para protegerlo. Pero, lo que es peor: tampoco tiene la capacidad política y propositiva para resolver el tema de la ocupación. Y esa ausencia del Estado termina por generar siempre un nuevo statu quo en esos territorios. Y claro, los protectores del medioambiente también son víctimas de ese desajuste estructural.

¿Serviría entonces la ratificación del acuerdo de Escazú, que se va a votar, probablemente, en el próximo periodo legislativo?

Claro que sí. Que sea vinculante es clave para nosotros porque establece unas obligatoriedades para el Estado en cuanto a la protección de los líderes ambientales. Pero la verdad es que se va a necesitar muchísimo más que Escazú en un país que lleva cinco décadas dejando perder un territorio, sin ejercitar un buen gobierno que incluya el reconocimiento de la ciudadanía y sus derechos. 32 de los 64 defensores del medioambiente asesinados en 2019, según Global Witness, eran indígenas. ¿Qué le dice a usted eso? Para quienes invaden tierras, las áreas indígenas están entre las más apetecidas porque no hay quién los saque. Y si los indígenas tratan de hacerlo, los matan. Además, está de por medio el tema de los recursos naturales: un territorio de esos con minería, por ejemplo, es muy atractivo.

¿La vulnerabilidad de los líderes es también producto de la manera como ha sido implementado el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc?

Por supuesto, es nociva esa dificultad y esa lentitud en la implementación, pero yo le digo una cosa: no es cosa únicamente de este Gobierno. El Estado colombiano y todos los gobiernos que yo he visto nunca se han tomado en serio hacer país en esos territorios alejados y, por eso, mejorar la situación nos va a tomar décadas. Entonces, tampoco es solamente implementar el acuerdo de paz –que es supernecesario porque sin el Punto Uno, es decir sin reforma rural integral, yo la veo muy difícil–, sino que el Estado haga una mínima presencia.

(...)

*Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa de enero de 2021.